Ein Privatrezept ist eine wichtige schriftliche Verordnung von Ärzten für verschreibungspflichtige Medikamente. Im Gegensatz zu einem Kassenrezept, das von gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird, trägt der Patient die Kosten zunächst selbst und kann diese später bei seiner privaten Krankenversicherung zur Erstattung einreichen. Es gibt keine festen Vorschriften zum Aussehen eines Privatrezepts, weshalb es auf verschiedenen Vorlagen, häufig in blauer Farbe, ausgestellt werden kann.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein korrektes Privatrezept aufgebaut ist, welche Angaben unbedingt erforderlich sind und in welchen Fällen ein Privatrezept ausgestellt wird. Zudem werden wir Ihnen ein praktisches Beispiel geben, damit Sie verstehen, worauf es ankommt, wenn Sie ein Privatrezept benötigen.

Wesentliche Informationen:

- Ein Privatrezept kann handschriftlich oder auf einem Vordruck erstellt werden.

- Wichtige Angaben sind unter anderem die Daten des Arztes, des Patienten und des verschriebenen Medikaments.

- Die Gültigkeitsdauer eines Privatrezepts beträgt in der Regel drei Monate.

- Privatrezepte werden häufig für Medikamente ausgestellt, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden.

- Ein Beispiel für ein korrektes Privatrezept wird im Artikel detailliert erläutert.

Beispiel eines Privatrezepts: Aufbau und wichtige Elemente verstehen

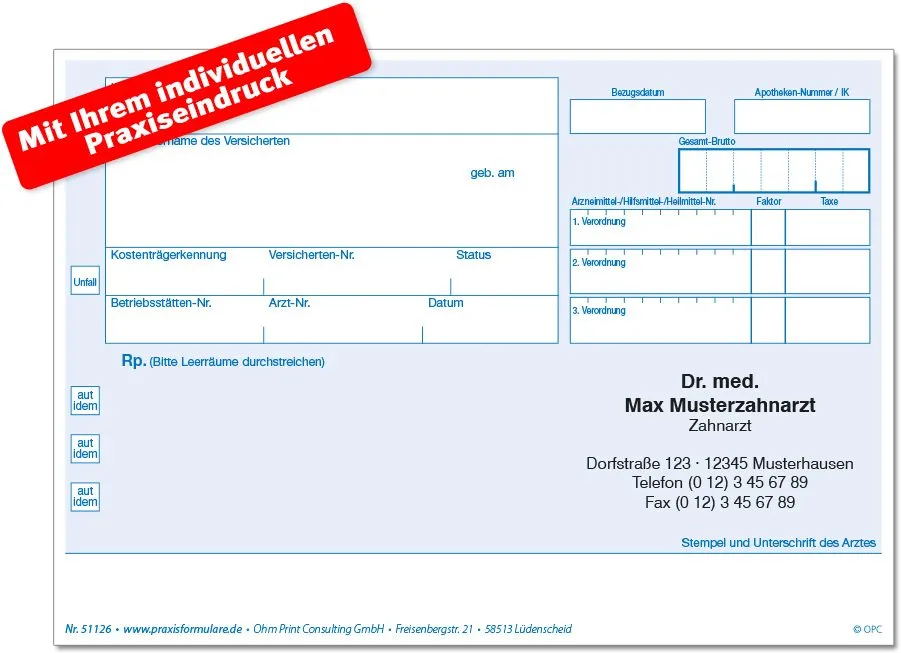

Ein Privatrezept ist eine schriftliche Verordnung eines Arztes, die für verschreibungspflichtige Medikamente ausgestellt wird. Die Struktur eines Privatrezepts ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen enthalten sind. Obwohl es keine gesetzliche Vorschrift für das Design gibt, sind bestimmte Elemente unerlässlich, um die Gültigkeit der Verordnung zu gewährleisten. In der Regel wird ein Privatrezept auf einem blauen Vordruck ausgestellt, der dem Kassenrezept ähnelt, um die Abrechnung zu erleichtern.

Die wichtigsten Bestandteile eines Privatrezepts umfassen den Namen und die Berufsbezeichnung des Arztes, die Anschrift und Telefonnummer, das Ausstellungsdatum sowie die persönlichen Daten des Patienten. Auch die Bezeichnung des Arzneimittels, die Darreichungsform, die Menge und die Dosierung müssen klar angegeben werden. Diese Informationen sind entscheidend, damit das Rezept in der Apotheke korrekt bearbeitet werden kann.

Wichtige Angaben auf einem Privatrezept: So wird es korrekt ausgefüllt

Um ein Privatrezept korrekt auszufüllen, sind mehrere spezifische Angaben erforderlich. Zunächst müssen die Kontaktdaten des Arztes, einschließlich Name, Adresse und Telefonnummer, deutlich lesbar sein. Ebenso wichtig sind die Angaben des Patienten, wie Name und Geburtsdatum, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Diese Daten sind notwendig, um sicherzustellen, dass das Rezept nur für den vorgesehenen Patienten verwendet wird.

Zusätzlich müssen die Details des verschriebenen Medikaments präzise angegeben werden. Dazu gehören die genaue Bezeichnung des Arzneimittels, die Darreichungsform (z. B. Tabletten oder Tropfen), die Menge und die Dosierung. Ein Beispiel für eine korrekte Angabe könnte lauten: "Paracetamol 500 mg, Tabletten, 20 Stück, Dosierung: 1 Tablette 3-mal täglich nach Bedarf". Diese Informationen sind entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und die ordnungsgemäße Abgabe des Medikaments zu gewährleisten.

- Fehlende Angaben können dazu führen, dass das Rezept in der Apotheke nicht akzeptiert wird.

- Die Unterschrift des Arztes ist unerlässlich, um die Gültigkeit des Privatrezepts zu bestätigen.

- Das Ausstellungsdatum muss immer angegeben werden, da die Gültigkeit in der Regel auf drei Monate beschränkt ist.

| Element | Beschreibung |

| Name und Berufsbezeichnung des Arztes | Identifikation des ausstellenden Arztes. |

| Patientendaten | Name und Geburtsdatum des Patienten. |

| Medikament | Bezeichnung, Darreichungsform, Menge und Dosierung. |

| Unterschrift | Bestätigung der Verordnung durch den Arzt. |

Typische Formate und Vorlagen für Privatrezept: Beispiele im Detail

Ein Privatrezept kann in verschiedenen Formaten und Vorlagen ausgestellt werden. In der Praxis werden häufig blaue Vordrucke verwendet, die dem Kassenrezept ähneln. Diese Formate erleichtern die Abrechnung und sorgen für eine einheitliche Gestaltung. Obwohl es keine gesetzlichen Vorgaben für das Aussehen gibt, sind diese Vorlagen weit verbreitet und bieten eine klare Struktur.

Ein Beispiel für ein typisches Format ist das blaue Rezeptformular, das in vielen Arztpraxen genutzt wird. Dieses Formular enthält alle notwendigen Angaben wie die Daten des Arztes und des Patienten sowie die Details des verschriebenen Medikaments. Auch handschriftliche Rezepte sind möglich, sollten jedoch alle erforderlichen Informationen klar und deutlich enthalten. Ein weiteres Beispiel ist das digitale Rezept, das zunehmend an Bedeutung gewinnt und über entsprechende Apps verwaltet werden kann.

- Das blaue Rezeptformular ist das gängigste Format in Deutschland.

- Handschriftliche Rezepte sind ebenfalls gültig, müssen jedoch leserlich sein.

- Digitale Rezepte bieten eine moderne Alternative und können bequem über Apps verwaltet werden.

| Format | Beschreibung |

| Blaue Vordrucke | Standardformat für Privatrezept, das in Arztpraxen verwendet wird. |

| Handschriftliche Rezepte | Individuell ausgefüllte Rezepte, die alle Pflichtangaben enthalten müssen. |

| Digitale Rezepte | Moderne Form, die über Apps verwaltet werden kann und zunehmend verbreitet ist. |

Medikamente, die nicht von der gesetzlichen Kasse erstattet werden

Einige Medikamente sind nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet und erfordern daher ein Privatrezept. Diese Medikamente werden häufig für spezifische Behandlungen benötigt, die über die Standardversorgung hinausgehen. Beispiele sind bestimmte Antidepressiva, die oft als off-label verwendet werden, sowie spezielle Hormonpräparate, die für die Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden eingesetzt werden. Auch Medikamente zur Behandlung von Haarausfall oder Potenzstörungen fallen häufig in diese Kategorie.

Ein weiteres Beispiel sind Medikamente zur Behandlung von chronischen Erkrankungen, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgeführt sind. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Schmerzmittel oder alternative Therapien, die in der Regel nur privat übernommen werden. Diese Medikamente müssen in der Regel über ein Privatrezept bezogen werden, da sie nicht in der regulären Arzneimittelversorgung enthalten sind.

| Medikament | Verwendung | Grund für Privatrezept |

| Finasterid | Behandlung von Haarausfall | Keine Erstattung durch gesetzliche Kassen |

| Viagra | Behandlung von Potenzstörungen | Privatleistung, nicht erstattungsfähig |

| Hormontherapie | Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden | Übernahme nur privat möglich |

| Gabapentin | Behandlung von neuropathischen Schmerzen | Off-label Verwendung, daher Privatrezept erforderlich |

Privatrezept für gesetzlich Versicherte: Besondere Situationen

Selbst gesetzlich Versicherte können in bestimmten Fällen ein Privatrezept benötigen. Dies geschieht häufig, wenn ein Medikament für eine spezielle Indikation benötigt wird, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgeführt ist. Ein Beispiel hierfür sind Medikamente, die für die Behandlung seltener Krankheiten verschrieben werden oder wenn eine Therapie außerhalb der üblichen Richtlinien empfohlen wird. In solchen Fällen ist es wichtig, dass der Arzt die Notwendigkeit des Privatrezepts klar kommuniziert.

Ein weiteres Szenario ist die off-label Verwendung von Medikamenten. Das bedeutet, dass ein Medikament für eine andere Indikation als die, für die es zugelassen wurde, verschrieben wird. Dies kann beispielsweise bei bestimmten Psychopharmaka der Fall sein, die zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt werden, obwohl sie ursprünglich für andere Erkrankungen zugelassen wurden. In diesen Fällen ist ein Privatrezept erforderlich, um die Behandlung fortzuführen.

Tipps zur Einreichung bei der privaten Krankenversicherung: So klappt es

Die Einreichung eines Privatrezepts bei einer privaten Krankenversicherung kann zunächst kompliziert erscheinen, ist jedoch mit den richtigen Schritten gut zu bewältigen. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente bereit haben. Dazu gehört das ausgefüllte Privatrezept sowie eventuell zusätzliche Unterlagen, die Ihre Behandlung oder die Notwendigkeit des Medikaments belegen. Es ist wichtig, alle Unterlagen vollständig und korrekt einzureichen, um Verzögerungen bei der Erstattung zu vermeiden.

Nachdem Sie alle Dokumente gesammelt haben, können Sie diese entweder per Post oder online bei Ihrer privaten Krankenversicherung einreichen. Viele Versicherungen bieten mittlerweile die Möglichkeit, die Unterlagen über ein Kundenportal hochzuladen, was den Prozess erheblich vereinfacht. Achten Sie darauf, dass Sie eine Kopie Ihres Privatrezepts und aller eingereichten Dokumente für Ihre eigenen Unterlagen aufbewahren. So haben Sie im Falle von Rückfragen oder Problemen alle notwendigen Informationen zur Hand.

- Stellen Sie sicher, dass das Privatrezept alle erforderlichen Angaben enthält.

- Bereiten Sie alle zusätzlichen Dokumente vor, die die Notwendigkeit der Medikation belegen.

- Reichen Sie die Unterlagen entweder per Post oder über das Online-Portal Ihrer Versicherung ein.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstattung von Kosten

Um die Kosten für ein Privatrezept erstattet zu bekommen, ist es wichtig, den Prozess genau zu verstehen. Zunächst müssen Sie das Rezept bei Ihrer Apotheke einlösen und die Kosten selbst tragen. Sobald Sie das Rezept eingelöst haben, sollten Sie alle Quittungen und das Rezept aufbewahren, da diese für die Erstattung benötigt werden.

Der nächste Schritt besteht darin, alle notwendigen Dokumente zusammenzustellen. Dazu gehören das ausgefüllte Privatrezept, die Quittung der Apotheke sowie eventuell weitere Unterlagen, die die Notwendigkeit des Medikaments belegen. Diese Unterlagen sollten in einer übersichtlichen Form gesammelt werden, um den Einreichungsprozess zu erleichtern.

Nachdem Sie alle Unterlagen bereit haben, können Sie diese bei Ihrer privaten Krankenversicherung einreichen. Achten Sie darauf, alle Dokumente vollständig und leserlich zu übermitteln. Es kann hilfreich sein, eine Kopie der eingereichten Unterlagen zu behalten, falls es zu Rückfragen oder Problemen kommt. In der Regel erhalten Sie innerhalb weniger Wochen eine Rückmeldung von Ihrer Versicherung.

Häufige Fehler vermeiden: So wird Ihr Antrag nicht abgelehnt

Bei der Einreichung eines Privatrezepts zur Erstattung gibt es einige häufige Fehler, die zu einer Ablehnung des Antrags führen können. Ein typischer Fehler ist das Fehlen wichtiger Informationen auf dem Rezept, wie etwa die Unterschrift des Arztes oder das Ausstellungsdatum. Wenn diese Angaben fehlen, kann die Versicherung den Antrag nicht bearbeiten und lehnt ihn möglicherweise ab. Daher ist es wichtig, das Rezept vor der Einreichung sorgfältig zu überprüfen.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Einreichung unvollständiger Dokumente. Patienten sollten sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Unterlagen, wie Quittungen und das ausgefüllte Privatrezept, beifügen. Auch das Versäumnis, eine Kopie der eingereichten Unterlagen für die eigenen Aufzeichnungen aufzubewahren, kann problematisch sein. Im Falle von Rückfragen seitens der Versicherung ist es hilfreich, alle Dokumente griffbereit zu haben.

- Überprüfen Sie, ob das Rezept vollständig ausgefüllt ist, einschließlich Unterschrift und Datum.

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Belege und Quittungen beigefügt sind.

- Bewahren Sie Kopien aller eingereichten Dokumente für Ihre eigenen Unterlagen auf.

Mehr lesen: E-Rezept Privatrezept: So einfach erhalten und einlösen für Privatversicherte

Strategien zur Optimierung der Kostenübernahme für Privatrezept

Um die Chancen auf eine erfolgreiche Erstattung von Kosten für ein Privatrezept zu erhöhen, können Patienten proaktive Strategien anwenden. Eine dieser Strategien ist die enge Kommunikation mit dem behandelnden Arzt. Patienten sollten sicherstellen, dass der Arzt die Notwendigkeit des Medikaments klar dokumentiert, insbesondere wenn es sich um eine off-label Verwendung handelt. Eine detaillierte Begründung im Rezept kann der Versicherung helfen, die medizinische Notwendigkeit besser zu verstehen und die Genehmigung zu erleichtern.

Zusätzlich kann es hilfreich sein, sich über die spezifischen Richtlinien der eigenen privaten Krankenversicherung zu informieren. Viele Versicherungen haben unterschiedliche Anforderungen an die Dokumentation und die Einreichung. Patienten sollten sich nicht scheuen, direkt bei ihrer Versicherung nachzufragen, um sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Informationen bereitstellen. Dies kann auch dazu beitragen, zukünftige Anträge zu optimieren und Missverständnisse zu vermeiden.