Die Diagnose der Arteriitis temporalis, auch bekannt als Morbus Horton, ist ein entscheidender Schritt zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung dieser ernsthaften Erkrankung. Diese systemische Gefäßentzündung betrifft vor allem ältere Menschen und kann zu schweren Komplikationen führen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird. Die Diagnose basiert auf einer Kombination aus klinischen Symptomen, Laboruntersuchungen, bildgebenden Verfahren und gegebenenfalls einer Biopsie.

Um Morbus Horton korrekt zu diagnostizieren, werden die sogenannten ACR-Kriterien herangezogen, die mindestens drei von fünf spezifischen Punkten erfordern. Diese Kriterien helfen Ärzten, die Erkrankung schnell zu identifizieren und geeignete Therapien einzuleiten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die wichtigsten Diagnosekriterien und die Symptome, die auf Morbus Horton hinweisen können.

Schlüsselinformationen:

- Die ACR-Kriterien zur Diagnose erfordern mindestens drei von fünf Punkten, einschließlich neu aufgetretener Kopfschmerzen und Veränderungen der A. temporalis.

- Typische Symptome sind pulsierende Kopfschmerzen, Kauschmerzen, plötzliche Sehverschlechterung, Fieber und Gewichtsverlust.

- Laboruntersuchungen zeigen oft erhöhte Werte der Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und des C-reaktiven Proteins (CRP).

- Bildgebende Verfahren wie Duplexsonografie und MRT sind entscheidend für die Diagnosesicherung.

- Die Biopsie der A. temporalis bleibt der Goldstandard zur Bestätigung der Diagnose.

Diagnostische Kriterien für Morbus Horton verstehen und anwenden

Die Diagnose von Morbus Horton basiert auf klar definierten Kriterien, die für eine präzise Identifizierung der Erkrankung entscheidend sind. Die wichtigsten Diagnosekriterien stammen vom American College of Rheumatology (ACR) und wurden in den 1990er Jahren entwickelt. Diese Kriterien helfen Ärzten, die Erkrankung schnell zu erkennen und entsprechende Behandlungen einzuleiten. Die Anwendung dieser Kriterien ist von großer Bedeutung, da Morbus Horton unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann, einschließlich dauerhafter Sehschäden.

Um eine Diagnose zu stellen, müssen mindestens drei der fünf ACR-Kriterien erfüllt sein. Diese Kriterien umfassen das Alter des Patienten, das Vorhandensein neuer Kopfschmerzen, abnorme Veränderungen der Schläfenarterie, eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit sowie die Ergebnisse einer Biopsie. Die Sensitivität der ACR-Kriterien liegt bei 93,5%, was ihre Zuverlässigkeit unterstreicht. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen ACR-Kriterien im Detail erläutert und ihre Relevanz für die Diagnostik von Morbus Horton näher betrachtet.

ACR-Kriterien: Die wichtigsten Diagnosefaktoren im Detail

Die ACR-Kriterien bestehen aus fünf spezifischen Punkten, die für die Diagnose von Morbus Horton herangezogen werden. Der erste Punkt ist das Alter über 50 Jahre. Diese Altersgrenze ist wichtig, da die Erkrankung vor allem bei älteren Menschen auftritt. Ein weiteres Kriterium sind neu aufgetretene Kopfschmerzen, die oft als pulsierend beschrieben werden und plötzlich auftreten können. Diese Symptome sind häufig der erste Hinweis auf eine mögliche Erkrankung.

Das dritte Kriterium bezieht sich auf abnorme Veränderungen der A. temporalis, wie etwa Verhärtungen oder Druckempfindlichkeit. Bei der körperlichen Untersuchung kann der Arzt diese Veränderungen feststellen. Zudem spielt die erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) eine entscheidende Rolle. Werte über 50 mm/h deuten auf eine Entzündung hin und sind häufig bei Patienten mit Morbus Horton zu beobachten. Schließlich ist die pathologische Biopsie der A. temporalis erforderlich, um die Diagnose zu bestätigen und histologische Merkmale wie Riesenzellen nachzuweisen.

Zusammenfassend sind die ACR-Kriterien von zentraler Bedeutung für die Diagnose von Morbus Horton. Sie bieten eine strukturierte Herangehensweise, die es Ärzten ermöglicht, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und geeignete therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Die Anwendung dieser Kriterien ist entscheidend, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden und die Lebensqualität der Patienten zu erhalten.

Klinische Symptome: Frühzeitige Anzeichen erkennen und deuten

Die klinischen Symptome von Morbus Horton sind entscheidend für die frühzeitige Diagnose und Behandlung der Erkrankung. Zu den häufigsten Anzeichen gehören pulsierende Kopfschmerzen, die oft als sehr intensiv beschrieben werden und typischerweise einseitig auftreten. Diese Kopfschmerzen können plötzlich beginnen und sich im Laufe der Zeit verschlimmern. Ein weiteres häufiges Symptom ist die Claudicatio masticatoria, also Schmerzen beim Kauen, die auf eine Beeinträchtigung der Schläfenarterien hinweisen können.

Zusätzlich zu den Kopfschmerzen können Patienten auch Sehstörungen erleben, die von verschwommenem Sehen bis hin zu plötzlicher Erblindung reichen. Diese Symptome sind alarmierend und erfordern sofortige ärztliche Aufmerksamkeit. Weitere Anzeichen sind Fieber, Müdigkeit und Gewichtsverlust, die häufig mit der Entzündung einhergehen. Es ist wichtig, diese Symptome ernst zu nehmen, da sie auf eine mögliche Erkrankung hinweisen, die schnell diagnostiziert und behandelt werden sollte.

- Pulsierende Kopfschmerzen: Intensiv und oft einseitig, können plötzlich auftreten.

- Claudicatio masticatoria: Schmerzen beim Kauen, Hinweis auf Gefäßprobleme.

- Sehstörungen: Von verschwommenem Sehen bis zur plötzlichen Erblindung.

- Fieber: Häufig ein Zeichen für Entzündung im Körper.

- Müdigkeit und Gewichtsverlust: Allgemeine Symptome, die oft mit Entzündungen einhergehen.

Blutuntersuchungen: Wichtige Werte und ihre Bedeutung

Bei der Diagnose von Morbus Horton spielen Blutuntersuchungen eine entscheidende Rolle. Zwei der wichtigsten Tests sind die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und das C-reaktive Protein (CRP). Eine erhöhte BSG, die oft über 50 mm/h liegt, kann auf eine Entzündung im Körper hinweisen, was häufig bei Morbus Horton der Fall ist. Das CRP ist ebenfalls ein Entzündungsmarker, dessen Werte bei den meisten Patienten erhöht sind, was die Notwendigkeit weiterer diagnostischer Schritte unterstreicht.

Diese Blutuntersuchungen sind nicht nur wichtig für die Diagnose, sondern auch für die Überwachung des Krankheitsverlaufs und der Therapieansprechen. Ein normaler Wert für CRP schließt Morbus Horton nicht aus, da es auch Fälle gibt, in denen die Erkrankung ohne auffällige Laborwerte verläuft. Daher müssen Ärzte die Ergebnisse der Blutuntersuchungen im Kontext der klinischen Symptome und der Anamnese interpretieren, um eine präzise Diagnose zu stellen.

| Parameter | Normale Werte | Abnormale Werte |

| Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) | 0-20 mm/h | Über 50 mm/h |

| C-reaktives Protein (CRP) | Unter 5 mg/L | Über 10 mg/L |

Weitere Laborparameter: Was sie über die Erkrankung verraten

Zusätzlich zur BSG und dem CRP können auch andere Laborparameter wichtige Hinweise auf Morbus Horton geben. Dazu gehören die Leukozytenzahl und die Thrombozytenzahl. Eine erhöhte Leukozytenzahl (Leukozytose) kann auf eine entzündliche Reaktion im Körper hinweisen, während eine Thrombozytose häufig bei chronischen Entzündungen beobachtet wird. Diese zusätzlichen Werte helfen Ärzten, ein umfassenderes Bild der Erkrankung zu erhalten und die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zu beurteilen.

Bildgebende Verfahren zur Diagnosesicherung von Morbus Horton

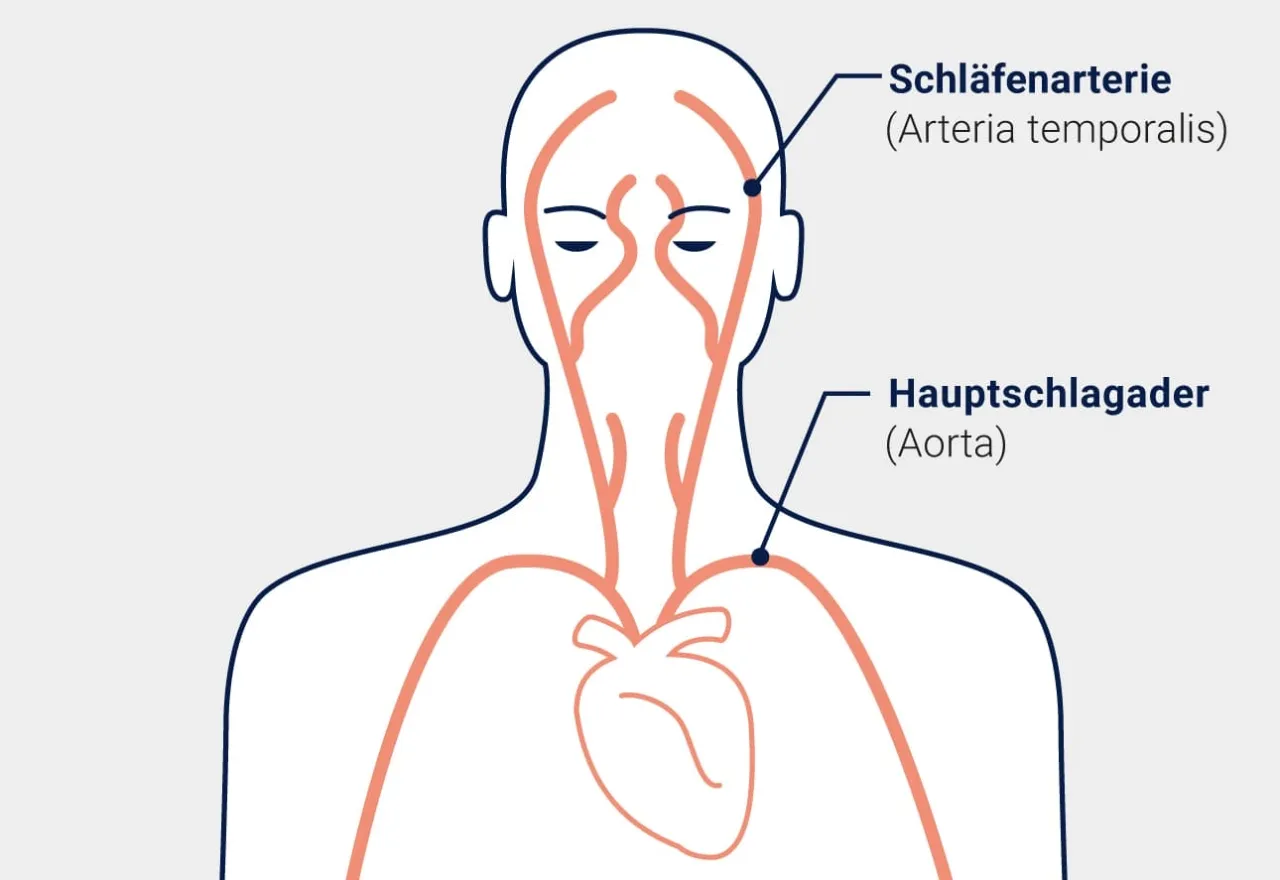

Bildgebende Verfahren sind entscheidend für die Diagnose von Morbus Horton, da sie helfen, Entzündungen in den Blutgefäßen sichtbar zu machen. Zwei der wichtigsten Techniken sind die Duplexsonografie und die Magnetresonanztomographie (MRT). Diese Verfahren ermöglichen es Ärzten, Veränderungen in der A. temporalis zu erkennen und die Diagnose zu bestätigen. Insbesondere die Duplexsonografie ist nicht-invasiv und bietet eine risikofreie Möglichkeit, um die Gefäßwand zu untersuchen.

Die MRT hingegen liefert detaillierte Bilder der Blutgefäße und kann zusätzliche Befallsschwerpunkte, wie etwa Entzündungen im Aortenbogen, aufdecken. Beide Verfahren sind wichtig, um die Diagnose zu sichern und den Schweregrad der Erkrankung zu bestimmen. Durch den Einsatz dieser bildgebenden Techniken können Ärzte fundierte Entscheidungen über die Behandlung und das weitere Vorgehen treffen.

Duplexsonografie: Nicht-invasive Diagnosetechniken verstehen

Die Duplexsonografie ist eine spezielle Ultraschalluntersuchung, die sowohl die Struktur als auch die Funktion der Blutgefäße beurteilt. Bei dieser Untersuchung wird ein Schallkopf auf die Haut aufgebracht, der hochfrequente Schallwellen aussendet. Diese Wellen reflektieren von den Blutgefäßen und werden in Echtzeit in Bilder umgewandelt. Die Duplexsonografie kann das sogenannte „Halo“-Phänomen zeigen, das auf eine Entzündung der Gefäßwand hinweist.

Ergebnisse der Duplexsonografie können auf eine Verdickung der Arterienwände oder auf Kaliberschwankungen hinweisen, die charakteristisch für Morbus Horton sind. Die Untersuchung ist schmerzfrei und benötigt in der Regel nur wenige Minuten. Da sie keine Strahlenbelastung verursacht, ist sie besonders geeignet für ältere Patienten, die häufig von dieser Erkrankung betroffen sind.

MRT und PET: Fortgeschrittene Bildgebungsverfahren im Einsatz

Die Magnetresonanztomographie (MRT) und die Positronenemissionstomographie (PET) sind fortgeschrittene bildgebende Verfahren, die eine wichtige Rolle in der Diagnostik von Morbus Horton spielen. Die MRT ermöglicht detaillierte Bilder der Blutgefäße und kann Entzündungen sowie strukturelle Veränderungen in den Gefäßen aufzeigen. Diese Technik ist besonders nützlich, um zusätzliche Befallsschwerpunkte, wie etwa Entzündungen im Aortenbogen, zu identifizieren. Sie bietet eine hohe Auflösung und ist nicht invasiv, was sie zu einer bevorzugten Wahl für die Diagnosesicherung macht.

Auf der anderen Seite kann die PET entzündliche Prozesse im Körper sichtbar machen, indem sie die Stoffwechselaktivität im Gewebe misst. Dies kann hilfreich sein, um zu beurteilen, wie aktiv die Erkrankung ist. Allerdings hat die PET einige Einschränkungen, insbesondere bei der Darstellung von kleinen oder tief liegenden Gefäßen, was ihre Anwendung in der Diagnostik von Morbus Horton etwas limitiert. Zusammen bieten MRT und PET wertvolle Informationen, die Ärzten helfen, eine präzise Diagnose zu stellen und geeignete Behandlungsstrategien zu entwickeln.

Innovative Ansätze zur Früherkennung von Morbus Horton

Die Früherkennung von Morbus Horton könnte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen revolutioniert werden. Diese Technologien ermöglichen es, große Mengen von Patientendaten und Bildgebungsinformationen schnell zu analysieren, um Muster zu erkennen, die auf eine bevorstehende Erkrankung hinweisen könnten. Durch die Entwicklung von Algorithmen, die Symptome und Labordaten in Echtzeit auswerten, könnten Ärzte besser informierte Entscheidungen treffen und schneller auf Veränderungen im Gesundheitszustand ihrer Patienten reagieren.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist die Integration von Telemedizin in die Betreuung von Patienten mit Morbus Horton. Telemedizin ermöglicht es Ärzten, Patienten über digitale Plattformen zu überwachen und regelmäßig zu konsultieren, ohne dass diese persönlich in die Praxis kommen müssen. Dies könnte besonders für ältere Patienten von Vorteil sein, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, zu Terminen zu reisen. Durch die Kombination dieser modernen Technologien mit bestehenden Diagnosemethoden kann die Effizienz und Genauigkeit der Diagnose von Morbus Horton erheblich verbessert werden.